Машков портрет дамы в кресле

10 июня 2011 г. в Волгоградском музее изобразительных искусств имени И.И. Машкова открылась выставка «Машков - Загреков. Учитель и ученик». Каждый из учеников Ильи Машкова нашел свой путь в искусстве, создал свой уникальный мир, метафору собственного мироощущения. Разительно не похожие на Учителя, не подражая ему в мелочах, они наследовали нечто принципиально важное - смелость быть собой, уважение к художническому ремеслу и к живописной традиции.

Николай Загреков был учеником Машкова во Вхутемасе в 1919—1921 годах. Россия и Германия — два центра, два полюса культурной и политической жизни Европы — сформировали его неповторимый творческий облик.

Разные поколения, разные культуры, разные судьбы. Загреков с его мощной динамикой, решительными пространственными рывками, резкими ракурсами, острым, тревожным чувством, в котором звучат ритмы времени, на первый взгляд, кажется антиподом Машкова. И все же опыт сопоставления произведений этих художников, разделенных поколенческим рубежом и государственными границами, демонстрирует, как много Загреков воспринял от своего наставника за недолгие годы ученичества. Связи между ними неоднородны, они имеют различную природу.

В огромном наследии Николая Загрекова, разнообразном, богатом, отразившем многие переломы в развитии русской и немецкой культур, есть пласт работ, свидетельствующий о его приверженности основному ядру представлений, приоритетов в искусстве, которые развивал в своем творчестве Илья Машков. Большая часть таких произведений относится к 1920-м годам, что вполне закономерно. Здесь уместно говорить об «эхе машковской системы», генетической связи, ученической преемственности. В творчестве Загрекова присутствует то, что принято обозначать как бубнововалетское понимание живописи: принцип работы с натуры, тяготение к станковым решениям, жанровые предпочтения (пейзаж, портрет, натюрморт), «подвижная», активная поверхность холста, построение формы с помощью колорита, многоцвет ный красочный мазок. Полноценная, сложная живопись, вибрирующее цветовое пятно, перепады напряжения красочного поля являются отражением богатой в своих нюансах жизни.

Однако и картины Загрекова, казалось бы, максимально удаленные от художественных принципов Машкова, вписанные в контекст немецкой культуры, обнаруживают все то же понимание живописи. Необходимо отметить удивительную устойчивость, жизнеспособность бубнововалетской традиции, сохраняющейся в совершенно ином культурном контексте, что в значительной степени обусловлено ее подключенностью к неким неизменно важным для человека смыслам.

В наибольшей степени след школы Машкова опознается в более статичных, устойчивых постановках Загрекова — портретах и натюрмортах. Значительная группа его натюрмортов в выборе мотива, построении композиции, характере цветового созвучия, мощной лепке формы восходит к Сезанну. В то же время подчеркнутая объемность, ощущение тяжести, крепости здесь соседствуют с интересом к фактурному разнообразию, витальной силе роста, с любованием красотой натуры, что вновь отсылает к ценностям машковской живописи. Эта связь обнаруживается и в уравновешенности композиций, подчеркнутой весомости каждого предмета, цветовой лепке объема, активизации поверхности, общей декоративности решения. Такие натюрморты, как «Альпийские фиалки», очевидно, ближе к абрамцевской серии Машкова («Черешня», 1939, ВМИИ).

В портретах Загреков, как и Машков, далек от глубокого психологизма, он выявляет одну важную для себя сторону личности героя. Оба художника обнаруживают восприимчивость прежде всего к волевым, силовым качествам модели («Портрет жены», 1928; «Спортсменка», 1928). В то же время в камерных портретах Загреков сочетает мягкую, сложную живописность с четкостью, ясностью формы. По своему колористическому решению они сопоставимы с работами другого бубнововалетца — Роберта Фалька. Мерцающая поверхность, цвет, составленный из множества оттенков, просвечивание одного красочного слоя через другой создают впечатление потаенной жизни, скрытого напряжения.

Разное понимание пространства Машковым и Загрековым, естественно, приводит к тому, что их пейзажи в большей степени разнятся, чем произведения, выполненные в иных жанрах. Однако даже в аскетичных, разматериализованных, трагических, подобных взрыву работах Загрекова («Овраг», начало 1920-х; «Кроны деревьев», 1920-е), максимально удаленных от машковских, присутствуют наследственные бубнововалетские признаки: активная живописная поверхность, построение объема с помощью цвета, разнообразный, ненормированный мазок, включающий множество оттенков. Стремительный декоративный по решению пейзаж «Первый снег на полях» (1930-е), который, скорее, может быть сопоставлен с работами художников ОСТа, чем «Бубнового валета», «Пейзаж с тополями» (1930-е), «Дорога» (1934) обнаруживают безошибочное цветовое видение, восприятие жизни через цвет, доверие к классической живописной традиции. Теми же качествами в определенной мере наделены и произведения, максимально точно встроенные в стилистику иной эстетики, — новой вещественности, ар-деко («Спортсменка»). Даже в поздних картинах 1960—1990-х годов («Цветок и фрукты на красной драпировке», 1983) изысканная, сложная работа с цветом, масляной краской говорит о значимости для мастера ценностей, унаследованных от наставников.

Богатейшее графическое наследие Николая Загрекова, включающее плакаты, журнальную графику, портреты, натурные штудии, очень разнообразно по своим качествам. Немало листов обнаруживает связь с традициями Дмитрия Кардовского, Кузьмы Петрова-Водкина. Связи с машковским языком, возможно, ярче всего проявляются в портретных рисунках («Голова цыгана», 1927) и изображениях обнаженных моделей.

Обладая обостренной цветовой чувствительностью, восприимчивостью к материальным качествам натуры, и Машков, и Загреков были прекрасными графиками. При этом для их графических работ характерна живописность, что проявляется в богатейшей разработке тонального пятна, воспроизводящего живую, подвижную, предметно-осязаемую поверхность, в разнообразии приемов, смешении техник. Для мастеров, склонных к активизации декоративных качеств, закономерным было предпочтение материалов, дающих бархатистый, насыщенный, глубокий штрих: у Машкова — уголь, угольный карандаш, у Загрекова — красный мел, сангина, уголь. Вместе с тем рисункам Загрекова и его учителя в высшей степени присуща скульптурность, «телесность». На протяжении всей жизни оба художника обращались к штудиям обнаженной модели, которые также демонстрируют родство в энергии штриха, любви к сложным ракурсам, выявляющим пластику тела (набросок Машкова «Натурщица, сидящая, скрестив ноги», вторая половина 1920-х, ВМИИ; рисунок Загрекова «Сидящая натурщица, опирающаяся на руку», 1920-е).

Графические портреты обоих мастеров можно условно разделить на две большие группы: работы, отличающи

еся живописностью, декоративностью (Машков «Портрет девушки в малиновом берете и красном галстуке», 1922, ВМИИ; Загреков «Голова цыгана»), и более сдержанные, суровые, ориентированные на фотографическую достоверность (Машков «Портрет медсестры М.М. Виноградовой», 1942—1943, ВМИИ; Загреков «Портрет медсестры», 1930-е).

Связи Загрекова с Машковым не исчерпываются одним лишь эхом бубнововалетских принципов. Они также обусловлены ощутимой близостью личностного склада двух художников: им в высшей степени были свойственны упорство, решительность, независимость, экстенсивность творческого выражения. Оба обладали страстным темпераментом, являющимся важной составляющей таланта.

Сила утверждения, повышенная энергетика художественных средств — вот то, что, быть может, в наибольшей степени сближает произведения этих двух очень разных мастеров. Яркий, стремительный, резкий в своих художественных решениях Загреков своей неистовой убежденностью, доходящей до агрессивности, мощным силовым импульсом оказывается схож со своими учителями — основателями «Бубнового валета». Определенность, внятность образов, ясность авторской позиции, гипертрофия пластических средств роднит его с Машковым, как и приподнятый, необыденный, праздничный дух, присущий его работам. Повышенный тонус их искусства, свидетельствующий об интенсивности проживания жизни, находит выражение в напряженности формы.

Каждый из них был Мастером и тружеником. Сходство между ними видится в постоянном, настойчивом стремлении к совершенствованию, в резкости и неожиданности эволюционных поворотов. Обоим была присуща самостоятельность, самоуверенность, доходящая до эгоцентризма. Они умели крепко стоять на ногах, обладали практичностью, исключительной способностью к выживанию, адаптации к самым сложным условиям. Оба жили в стремительно меняющемся культурном контексте, в эпоху разноголосия, на пересечении культур, но, разумеется, в разных смыслах.

Илья Машков и в Москве оставался крестьянским сыном; во всеоружии столичного мастерства он сохранял нестираемый акцент как в речи, так и в очень глубинных представлениях об искусстве. Родной для него язык примитива то и дело давал о себе знать на протяжении всего творческого пути художника. При этом, вернувшись в 1930-е годы после долгого отсутствия на родину, в станицу Михайловскую, он оказался там чужаком.

Работы Николая Загрекова сохраняют след воздействия саратовской школы, в них звучат отголоски символизма, модерна, кубизма, экспрессионизма, новой вещественности, искусства Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Савинова, Фердинанда Ходлера и Эдварда Мунка, на которые накладывается бубнововалетская живописная система. В произведениях Загрекова разных лет авангардистская смелость, чувство времени с его захватывающими перспективами соседствуют с «искусством музеев», утонченной колористической культурой, академическим пониманием формы. При резкости, часто эпатажности высказывания, он сохраняет связь с принципами классического искусства. Проведя большую часть жизни в Берлине, получив признание как немецкий художник, Загреков, говорящий, пишущий и мыслящий по-немецки, перед смертью думает о России, создает пейзаж с песчаным волжским берегом, ласкаемым лучами закатного солнца.

Машков и Загреков реализовались не только как живописцы, но и как педагоги, вели большую общественную работу, что не могло не сказаться на творчестве. Они хотели быть востребованными, активно влиять на художественную ситуацию. Стремление соответствовать моменту заставляло их обращаться к актуальным мотивам и сюжетам (например, к портретам политических деятелей).

В творческом наследии этих мастеров прослеживаются параллели, вызванные определенной близостью ситуаций, сложившихся в искусстве Германии и СССР в 1930-е годы. О сходстве тоталитарных немецкой и советской культур написано немало. Портреты-типы, прокламативные образы «хозяев земли» сохраняют принципиально важные для авторов приоритеты, авторскую интонацию. Отвечая требованиям официального искусства, они несут смыслы, глубоко органичные для самих художников. Мастера запечатлели великие мифы, иллюзии, тревоги и драмы своей эпохи — не только и не столько в сюжете, но в скрытом виде, «проговариваясь» напряжением и статикой мертвеющей формы, тяжестью цвета, агрессивной гиперматериальностью.

Но в целом их искусство о другом. Смыслом живописи этих художников является сама жизнь как высшая ценность, во всем многообразии ощущений, цветов, ароматов, прикосновений. Для обоих мастеров было более свойственно утверждающее, позитивное мировосприятие.

Культ предмета, тела, подчеркнутая материальность видения, в высшей степени присущие как Машкову, так и Загрекову, являются свидетельством доверия к основным законам мироустройства. Ценность предмета утверждается в их творчестве вне символических смыслов. Энтузиазм, восхищение богатством мира входили в этическую составляющую бубнововалетской позиции.

Машков и Загреков максималисты. Их максимализм проявлялся в не угасавшей с годами активности, стремлении к универсализму: они работали в монументальном искусстве и журнальной графике; Машков проявил себя как литератор, историк своего края, строитель «города будущего»; Загреков плодотворно трудился в жанре плаката, в рекламе, создавал архитектурные проекты. Оба активно экспонировались, руководили художественными студиями, имели много учеников. Принципиально важно, что Загреков в своем преподавании унаследовал педагогическую систему Машкова.

Симптоматично, что оба художника на склоне дней обращаются к теме цветочного натюрморта. Эта камерная, максимально интимизированная область творчества, независимого, свободного от каких-либо идеологических требований, служила в первую очередь для решения исключительно живописных задач и оставалась территорией чистого искусства — гармоничного, отрадного, умиротворенного, просветленного. Последняя работа Загрекова «Лодки на пляже» (1992) воспринимается как мечта о возвращении, о тихой гавани.

Таким образом, мы видим точки соприкосновения двух художественных миров, существующих в разных культурах, разных странах, созданных творцами разных поколений, каждый из которых уникален.

У Загрекова свое чувство современности, надо отметить, намного более соответствующее представлениям большинства, чем «место-время» Машкова. Двадцатый век Загрекова обладает стремительными, ускоренными ритмами, втягивающими пространство и материю. Его манеру отличают динамика, форсированная резкость движения, оставляющая впечатление скорости, мощной работы кисти, размах, обнаруживающий стремление к монументальности. Машков чаще всего игнорирует пространство, а у Загрекова именно пространство, как правило, является основным носителем образа. Его холст менее загружен, живопись не такая тяжелая, в то время как в произведениях Машкова сохраняется ощущение мышечного усилия, борьбы с краской. В работах учителя больше увлеченности, горячности, у ученика — спокойной, трезвой наблюдательности. Машков выглядит более откровенным, открытым, искренним, щедрым, избыточным. Его версия мира в отличие от загрековской коренится в пластах традиционного сознания.

Безусловно, это лишь некоторые соответствия, конвергенция путей творческого развития, однако их достаточное количество, и они довольно красноречивы.

Возвращение Николая Загрекова в российское культурное пространство — это обретение яркого, самобытного художника, в чьей судьбе спрессована не только история его поколения, но и перипетии истории двух государств. Наследие мастера подтверждает устойчивость связи с отечественной живописной традицией. На протяжении его столь длительного пути сохранялось эхо Вхутемаса, школы Машкова, следовательно мы имеем дело не с неким набором приемов, но с определенным восприятием, отношением к миру и искусству.

Высшая ценность Ильи Машкова и Николая Загрекова — способность свободно и точно выражать свое чувствование бытия, воссоздавать живописными внелитературными метафорическими средствами живое и грандиозное мироздание, уловить саму его ткань. Их творчество порождает живопись, отражающую сложнейшие аспекты реальности.

Илья Машков - Николай Загреков: Учитель и ученик

Что такое неопримитивизм

На счету русского авангарда множество художественных революций. И каждая из них обязательно отвергала принципы и идеи предыдущей. Одной из таких революций стал демонстративный отказ модернистов молодого поколения от следования западной живописной традиции, сопровождавшийся разрывом отношений с популярными на тот момент объединениями «Мир искусства» и «Голубая роза». Тогда и появился неопримитивизм — совсем новое направление русского авангарда и художественное течение, с опорой на которое позже был создан супрематизм. Выросший из желания пренебречь классическими живописными догмами с одной стороны и аккуратного подражания примитивам Матисса и Гогена с другой, неопримитивизм процветал в период с 1908 по 1913 год.

Мы рассмотрим художественное разнообразие русского примитивизма на примере пяти ключевых работ, которые ярче всего отображают как визуальные источники самого стиля, так и его влияние на последующие направления русской живописи.

1. Илья Машков. «Портрет дамы в кресле» (1913)

Илья Машков. Портрет дамы в кресле. 1913 год Wikimedia Commons / Музей изобразительных искусств, Екатеринбург

Свое творчество художники-неопримитивисты связывали с Востоком, в манифесте движения, написанном в 1913 году Александром Шевченко, заявлялось: «Вся человеческая культура пошла из Азии, а не наоборот, как некоторые утверждают». Япония, Персия и Китай занимали почетное место в художественной иерархии русских модернистов. И, хотя ориентализм не был новым явлением в художественных кругах (к примеру, среднеазиатские полотна Василия Верещагина были написаны еще в середине XIX века, а в начале XX века киргизскую степь любил писать голуборозовец Павел Кузнецов), с расцветом неопримитивизма Восток в русском искусстве заиграл совершенно новыми красками.

Учредители творческого объединения «Бубновый валет» Петр Кончаловский и Илья Машков активно использовали ориентальные мотивы в своих работах 1910-х годов. Яркий пример синтеза культур Запада и Востока — картина Машкова «Портрет дамы в кресле». Модель на переднем плане написана по канонам портрета в три четверти эпохи классицизма: поворот тела и головы, расположение рук, светотень и композиция. Таким образом автор смог усилить контраст с «фотообоями» на заднем плане. Конных всадников и хвойные деревья позади дамы Машков заимствует из персидских каламкари — традиционной восточной росписи по текстилю. Этим ориентальные мотивы работы не ограничиваются. Можно обратить внимание на необычную белизну лица модели: красная помада, угольно-черные волосы, яркие румяна и выбеленное лицо. Что это, если не пародия на японскую гейшу? Машков и раньше использовал этот образ — в «Портрете Е. И. Киркальди», написанном в 1910 году, — в качестве декоративного элемента на заднем плане. В «Портрете дамы» японский макияж модели, имеющий европейскую внешность, иллюстрирует доводы неопримитивистов о том, что Россия — это и есть Восток: «Нас называют варварами, азиатами. Да, мы Азия и гордимся этим, ибо Азия — колыбель народов» Из манифеста «Неопримитивизм. Его теория. Его возможности. Его достижения». .

2. Михаил Ларионов. «Офицерский парикмахер» (1909)

В манифесте Александра Шевченко «Неопримитивизм» объяснялось, что Восток для неопримитивистов — это не только японцы и персы, но и татары, и Сибирь, и Кавказ, и Византия. Такой расширенный Восток был для них и родиной примитивов, и колыбелью человеческой цивилизации, и источником всех искусств, и частью России одновременно. Важным источником вдохновения стало для них народное и декоративно-прикладное искусство российской провинции — лубочная гравюра, магазинные вывески, роспись по дереву и текстилю. Лубочную живопись манифест называл «духовно родственной» индо-персидской.

Картины Михаила Ларионова, написанные в его неопримитивистский период, изображают наивные по стилю и содержанию сцены из повседневной жизни русского народа. Художник с детства интересовался лубочными гравюрами и магазинными вывесками, а в 1913 году вместе с Наталией Гончаровой организовал выставку лубков и иконописных подлинников в салоне на Большой Дмитровке в Москве. Работа «Офицерский парикмахер» — наглядная иллюстрация визуальных заимствований Ларионова: искаженная перспектива, намеренная плоскость фигур и наивные жесты явно подсмотрены в лубочной традиции.

Не исключение и сам сюжет картины, который можно сравнить с гравюрой конца XVIII века «Раскольник и цирюльник». Лубок всегда отображал насущные проблемы своей эпохи. Так, цирюльник на гравюре XVIII века не кто иной, как первый российский император Петр, занесший гигантские ножницы над бородой старовера-раскольника с твердым намерением эту бороду отстричь. Схожий жест парикмахера присутствует и у Ларионова. Художник добавил гротеска, развернув цирюльника лицом к зрителю, — прием, вероятно позаимствованный из городских вывесок.

Лубочные и простонародные изображения стали идеальным оружием в борьбе с академизмом. Искаженные пропорции, яркие краски, наивные сюжеты, грамматические ошибки в подписях и прочие прелести искусства низов, которые так презирала Академия художеств и которые так полюбили авангардисты, открыли художникам простор для дальнейшего развития.

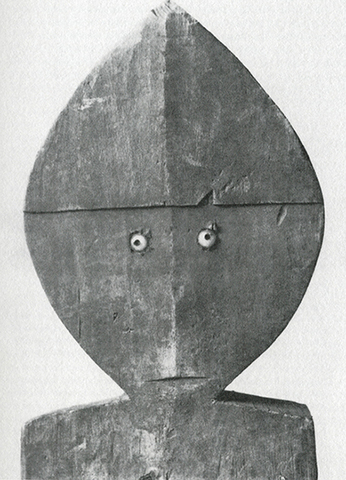

3. Владимир Марков. Фотографии сибирских идолов (1913)

Владимир Марков. Фотография ритуальной скульптуры нанайцев, Амурский регион. 1913 год Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН (Кунсткамера)

Владимир Марков. Фотография ритуальной скульптуры нанайцев, Амурский регион. 1913 год Howard j., Bužinska I., Strother Z. S. Vladimir Markov and Russian Primitivism: A Charter for the Avant-garde. Columbia University, 2015

Страсть неопримитивистов к исконно русскому обострила вопрос о том, что следует считать русским в огромной, многонациональной и мультиконфессиональной Российской империи. Попытки найти ответ на этот вопрос завели модернистов в дебри сибирской тайги — к языческим идолам коренных народов русской Азии.

Моду на этнографические объекты ввел еще Петр I. С тех пор столичный интерес к искусству аборигенов переживал взлеты и падения. В 1893 году в Зимнем дворце открылась выставка предметов, которые император Николай II привез из кругосветного путешествия. Отношение к этнографическим объектам полностью поменялось после публикации фотографических работ художника и теоретика искусства Владимира Маркова (Вольдемара Матвейса). Питавший глубокую симпатию к искусству аборигенов Марков опубликовал статью под названием «Фактура», в которой призывал коллег-художников учиться и заимствовать у примитивных народов. «Сибирские» фотографии Маркова были сделаны в Кунсткамере в конце 1913 года. Из богатой коллекции музея автор выбрал антропоморфные деревянные скульптуры нанайцев. Идолов он фотографировал на светлом фоне анфас и в профиль — как на снимках «Их разыскивает милиция». Выбор композиции указывает на интерес художника к репрезентативным качествам объектов: на фотографии видна причудливая форма головы, вытянутый нос, тяжелые надбровные дуги и крошечные глаза-бусины. Все это шло наперекор классическим представлениям о том, как следует изображать человеческое лицо, и притягивало неопримитивистов. Фотографии распространились среди художников «Союза молодежи» «Союз молодежи» — творческое объединение, основанное художником Михаилом Матюшиным. Существовало с 1909 и примерно до 1919 года. Состав постоянно менялся: в разное время членами общества были Гончарова, Ларионов, Филонов, Бубнова, Петров-Водкин, Бурлюк, Розанова, Татлин и множество других художников. , большинство из которых в тот момент активно интересовалось примитивами.

4. Наталия Гончарова. Триптих «Спас» (1910–1911)

Неизвестный иконописец. Благовещение Устюжское. 1130–40-е годы Wikimedia Commons / Государственная Третьяковская галерея

Визуальные и стилистические заимствования из русской иконописи можно встретить и в ранних работах Владимира Татлина или Казимира Малевича, однако именно Наталия Гончарова с головой погружается в религиозную живопись, заимствуя из нее тяжелые контурные линии и геометричность силуэтов. За смелые эксперименты с церковной тематикой художница регулярно подвергается критике: ее работы запрещают к показу, а визиты полиции сопровождаются конфискацией картин прямо с экспозиций (к примеру с выставки «Ослиный хвост» в 1912 году было снято восемь ее картин на религиозные темы).

Гончарова со своей религиозной живописью раздражала церковь по многим причинам, но в первую очередь унизительным было уподобление иконописи лубку, который ассоциировался с пародией и карикатурностью. Тем не менее интерес Гончаровой к православной иконописи вовсе не был поверхностным: ее работы демонстрируют превосходное знание религиозных сюжетов, а визуальные характеристики полотен имитируют стиль разных иконописных школ средневековой Руси.

5. Казимир Малевич. «Утро после вьюги в деревне» (1912)

Казимир Малевич. Утро после вьюги в деревне. 1912 год Wikimedia Commons / The Solomon R. Guggenheim Museum

Секция супрематических работ Казимира Малевича на «Последней футуристической выставке картин 0,10». 1915 год Wikimedia Commons

В 1910-х Казимир Малевич начинает активно экспериментировать с православной иконописью и со скифской скульптурой. Известные в народе как «каменные бабы», древние изваяния степных кочевников были распространены в дореволюционной России и встречались от границ Монголии до побережья Черного моря. К концу XIX века некоторые скульптуры были перевезены в столичные музеи и приобретены частными владельцами для украшения садов. Гончарова и Ларионов увидели в скифских бабах источник нестандартных художественных решений и прототип кубистической живописи и активно использовали степных идолов в своих работах. Для Малевича каменные бабы стали визуальным прототипом русской крестьянки. В процессе геометрического упрощения массивные фигуры сельчан окончательно превратились в супрематические треугольники и трапеции. В работе «Утро после вьюги в деревне» очертания людей, пейзажа и домов сокращены до простейших форм.

Угловатые силуэты Малевич заполнял градиентами простых цветов, одним из которых часто был белый. Такой прием придавал его работам металлический блеск. Именно цветовое решение ограждало Малевича от прямых ассоциаций с французским кубизмом: яркие цвета и градиенты белого не были свойственны работам Пикассо и Брака. Экспериментировать с цветовыми градиентами Малевич начал в конце 1900-х, взяв за основу живописные приемы средневековой русской иконописи, где градиентом белого зачастую оттеняли объем складок одежды, пейзаж и архитектурные элементы. Холмы на картине Малевича и холм позади стен Иерусалима на иконе XV века обладают схожим методом написания светотени — переходом из цвета в белый.

Страсть Малевича к иконописи не ограничивалась цветовыми решениями. Художник восхищался православным искусством и активно задействовал его разносторонние концепции в своих художественных теориях. Во многом именно из экспериментов неопримитивистов с иконописной графикой была рождена идея геометрической и цветовой редукции, впоследствии ставшая центральной концепцией супрематизма. 19 декабря 1915 года в Петрограде на «Последней футуристической выставке 0,10» публика увидела «Черный квадрат» в красном углу — подобно православной иконе.

Что такое неопримитивизм Объясняем, как понимать русский неопримитивизм, на примере пяти работ: Ильи Машкова, Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Владимира Маркова и Казимира Малевича

1. Илья Машков. «Портрет дамы в кресле» (1913)

Илья Машков. Портрет дамы в кресле. 1913 годWikimedia Commons / Музей изобразительных искусств, Екатеринбург

Учредители творческого объединения «Бубновый валет» Петр Кончаловский и Илья Машков активно использовали ориентальные мотивы в своих работах 1910-х годов. Яркий пример синтеза культур Запада и Востока — картина Машкова «Портрет дамы в кресле». Модель на переднем плане написана по канонам портрета в три четверти эпохи классицизма: поворот тела и головы, расположение рук, светотень и композиция. Таким образом автор смог усилить контраст с «фотообоями» на заднем плане. Конных всадников и хвойные деревья позади дамы Машков заимствует из персидских каламкари — традиционной восточной росписи по текстилю. Этим ориентальные мотивы работы не ограничиваются. Можно обратить внимание на необычную белизну лица модели: красная помада, угольно-черные волосы, яркие румяна и выбеленное лицо. Что это, если не пародия на японскую гейшу? Машков и раньше использовал этот образ — в «Портрете Е. И. Киркальди», написанном в 1910 году, — в качестве декоративного элемента на заднем плане. В «Портрете дамы» японский макияж модели, имеющий европейскую внешность, иллюстрирует доводы неопримитивистов о том, что Россия — это и есть Восток: «Нас называют варварами, азиатами. Да, мы Азия и гордимся этим, ибо Азия — колыбель народов» .

Читайте также: